こんにちは、サッカー指導歴2年のなかじんです。

先日、私が指導する中学サッカー部が熊本県U-14サッカー選手権大会に出場しました。

結果は見事に1回戦負けでした。あと一歩で勝てそうな状況だっただけに、非常に悔しい思いをしました。振り返らずにはいられないので、反省点と改善点をまとめてみました。

この記事は中学生のサッカー指導初心者の方におススメの内容となっています。

負けた要因を探ります

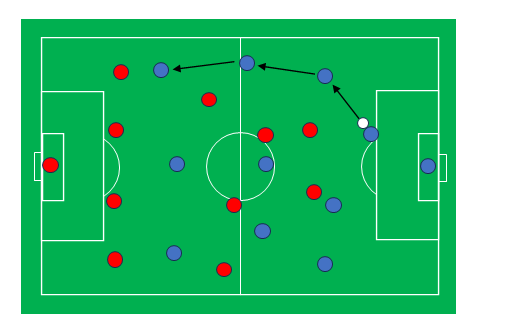

スコアは1得点2失点、フォーメーションは4-4-2システムで挑みました。

チームのコンディション

- チームのエースストライカーFWが右足甲骨折により欠場

- ゲームメイク・守備も無難にこなせる副キャプテンMFが右股関節痛で欠場

- チームで1・2を争うスピードを持つDFが骨折から復帰したばかりで動きが鈍い

- チームの中心選手10番が恋わずらいで調子がイマイチ

試合前から不安材料たっぷりでした。特に日頃から安定したプレーのFWとMFの2人の欠場は痛かったです。それでもチーム全体の士気は高く、気持ちの面では非常に気合が入っていたように思います。

センターバックの2人の守備が安定しているので、ディフェンスに関しての不安は骨折明けの左サイドバックだけでした。

サッカーに限らず他の競技にも言えることですが、その場の雰囲気に飲まれて気持ちが萎縮して、パフォーマンスが低下することはよくあります。監督・コーチの声掛け一つで気持ちは大きく変化するので、不安や恐怖を煽るような言葉は今後も避けたいですね。

失点シーンを振り返る

失点は前半と後半にそれぞれ1点ずつで、どちらも左サイドを突破され、ペナルティーエリア内でシュート打たれています。やはり不安視していた左サイドからでした。

しかもうちのキーパーの苦手な左側からのシュートです。右側や正面のシュートはしっかり処理してくれますが、何故か左側が苦手なんです。(練習あるのみですね)

また、左サイドハーフの選手のポジショニングが内により過ぎた点や、マークすべき相手にボールが回ってから動くため、簡単に左サイドでボールを展開されていました。

左サイドハーフの選手には相手の右サイドハーフの動きを確認しながら、もう少しタッチライン際まで張るように指示しましたが、やはり日頃の癖なのか簡単にはポジショニングを修正できません。

この試合に限らず、チームの失点の7割が左サイドを崩されてからが多いので、私の指導や細かい指示が日頃から足りていなかったと反省します。

ラインコントロールとバイタルエリア

ディフェンスラインが相手FWの動きに釣られてズルズルと下がるシーンが多くありました。ラインが下がることでバイタルエリアが大きく開き、空間を自由に使われてしまいます。

相手のフリーキックの時も同様に、ディフェンスラインがペナルティーエリア付近までズルズルと下がってしまい、ヘディング一発で失点の可能性も大いにありました。

センターバックの2人はディフェンススキルは高いものの、ラインの上げ下げまでは理解が届いておらず、サイドバックとの連動性もまだまだ曖昧です。中央からの失点こそ無かったわけですが、裏を取って上手なFWの場合は非常に危険な守備態勢になります。

今後取り組むべき3つの課題

取り組むべき課題は大きく3つです。

- ポゼッション

- オフザボールの動き

- ラインコントロール

それぞれをどうするか自分のサッカー経験を基に、指導歴若葉マークなりに考えてみました。

ポゼッション

ポゼッションとはボールを支配・所有していると言った意味になります。ボールの支配率・所有率が高いほど、試合の流れを掴んでいる状態と言えますね。サッカーの原理原則、「ボールを奪われない」に直結していると思います。

ポゼッション率を高めることで何が起きるか?

- 相手に攻撃されない、もしくは攻撃される時間が少ない

- 中学生年代は特に、全力でボールを奪いに来るので相手が勝手に疲れてくれる

- 相手を動かすことで数的優位な状況をたくさん作れる

- 相手の守備にほころびが生まれる、守備に穴が開いてくる

まだまだ他にも起こる現象はあると思いますが、試合を優位に進めるためにはこのポゼッション率を高める必要があります。

ボールをキープしている時は攻撃態勢に入っている状態ですが、味方との距離感を調整したり、パスコースが2つになるように三角形の関係性を意識することになります。

最終ライン付近でポゼッションする場合は、相手FWやMFのプレスに引っ掛かりボールを奪われてカウンターを受ける危険性があります。日本代表の試合を見ていてもそのようなシーンを見たことがあるので、ポゼッションは高い集中力が求められると思います。

こちらが攻撃している時は、もちろん相手もガッチリ守備に入る時です。ここで相手ゴールに向かって前進だけの攻撃展開やボール回しだと、数的不利になったり、サイドに追いやられたりします。この時にボールを下げることに大きな意味があると個人的には思っています。(あくまで個人の見解です)

その意味は次の3人目の動きに繋がっていきます。

オフザボール時の意識(3人目の動き)

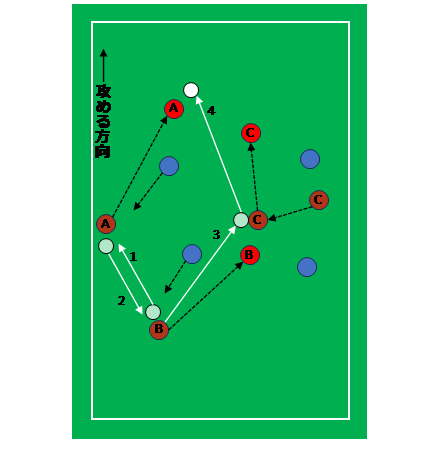

下の図のようにオフェンス(赤丸)3枚で、ディフェンス(青丸)4枚の状況をどう打開するか?

- AとBでパス交換しながら、相手2枚を引っ張り出す。

- AからBにパスが出たタイミングでCが相手4枚の中に入り込む。

- BがCにパスを出したタイミングでAが裏に抜け、Cがスルーパスを出す。

- BはCの位置まで前進、CはAの後ろに付く。

上の図では最初はCが「3人目」の役割になるわけですが、Cがパスを受け取った時点で、今度はAもしくはBが「3人目」に変化します。

- パスを出す人

- パスを受ける人

- 3人目になる人

この①、②、③がフィールド上ではコロコロと変わっていく事になるので、常に高い集中力を持ってポゼッションすることになります。集中力が低い=弱いチームと言い切れますね。(あくまで個人の見解です)

オフザボール時には、「自分がボールポゼッションに関わるかもしれない」と言う構えや備えの姿勢を意識することがかなり重要であると個人的には思います。(あくまで個人の見解です)

ラインコントロール

ラインをコントロールするディフェンダーは、自分がマークすべき相手やボールホルダー、ディフェンスラインを同時に見ることになるのでポゼッションと同様に高い集中力と、さらに観察力も求められます。

自チームは基本4バックで、ディフェンスの前に2枚のボランチを置くシステムです。ラインのコントロールには2枚のボランチも大きく関わってくるので、この6人のバランスが崩れると相手にスペースを与えてしまったり、味方との距離感が縮まったりしてリスクを負うことになります。

今までラインコントロールが曖昧だったため、取り決めごとを設定しました。

- こちらがボールポゼッション時はバランスを取りながら素早くラインを上げる

- 相手がボールを下げた時は一気にラインを上げる

- 相手がドリブルで仕掛けた時はチャレンジ&カバーしつつラインをステイする

- 相手の深い位置からのロングボールの時は飛距離に応じてバランス良くラインを下げる

- 相手FWの足が速い時はラインの上げすぎに注意する(ディフェンスの頭を越えるハイボールで一発で裏抜けされるため)

- オフサイドトラップは積極的には仕掛けない(自チームの現状ではリスクの方が大きい)

ディフェンスラインを「上げる」「下げる」「ステイ」の声掛けのタイミングを繰り返し練習することで感覚をしっかりと身につけていきます。

ラインコントロールはキーパーとの距離感も非常に大事です。ラインを上げてもキーパーがゴールエリア付近にステイしている状態は、ディフェンスとキーパーの間に大きなスペースが生まれます。相手フォワードにスピードがある場合は失点のリスクが高まるので、これも繰り返し練習が必要です。

以上、3つの課題は早急に取り組んで改善を目指します。他にも課題はたくさんありますが、子供達が腹落ちし動きに変化ができるまで一つ一つ時間を掛けて指導したいと思います。

ボールを新調しました

子供との練習用に新しくボールを購入しました。

モルテン ヴァンタッジオ 3050 軽量5号球

蹴り心地はまあまあ良いと思います。軽量なのでよく飛ぶしカーブがかかりやすいです。

対象がシニアなのでおじさんプレーヤーの私にはピッタリのボールでした。

対象:シニア

サイズ:直径22cm

重量:400g

素材:人工皮革

製法:手縫い

カラー:シャンパンシルバー×レッド

個人的評価

まとめ

今回は試合に負けた要因の分析と取り組むべき課題をまとめてみました。

試合は負けたても学ぶことはたくさんあります。なぜ負けたのかその要因にまずは気付くこと、考えること、そして動くことが大事ではないかと思います。

有効的なポゼッション、オフザボールで試合を優位に動かし一つでも多くのゴールを奪う。緻密なラインコントロールで失点を防ぐ。子供達には試合に勝つ喜びを味わってほしいですね。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント